【開催報告】御茶ノ水自習会(8/10)

- tss 東京自習会

- 2025年8月12日

- 読了時間: 3分

こんにちは!

ファシリテーターのシオミです(^▽^)/

8月10日(日)に開催した御茶ノ水自習会の報告をします。

目次

タイムスケジュール

勉強・作業内容

感想

参加申込みはこちら!

1.タイムスケジュール

今回は下記のタイムスケジュールで開催しました。

09:00 開催場所に集合,簡単に自己紹介・自習内容の共有

09:10 自習スタート

10:30 10分休憩

10:40 休憩終了・再開

11:30 振り返り・お知らせ

11:35 終了・解散

2.勉強・作業内容

主催を含め、3人での開催でした。勉強内容は以下になります。

情報処理安全確保支援士試験

統計x2(わたし含む)

この会では、2021年の大問の復習を進めていました。

今週はかなりの時間をこれに投資。これまではたまに解いては「やっぱり分からないなぁ」とノートを閉じていたのですが、今回は腰を据えて挑んだので、だいぶ理解が進みました。

大問は(1)、(2)、(3)に分かれていて、全体像を把握してから見直すと、(1)と(3)は割とよくあるパターン。特性関数の級数展開から密度関数や各種特性の導出につなげる流れです。

一方で(2)はなかなかでしたね。ε-δ論法は、これまで名前しか知らなかったこともあり、初めて会ったときは「あなた誰?」感がすごかったです。今はちょっと仲良くなりましたが、初対面で解ける気はしません。

ちなみにε-δ論法の一歩目ざっくりした理解には、今年はじめに数学検定を受けたとき、読み物として買っていた物理数学の直観的方法が役立ちました。数式の食わず嫌いが緩和されます。

3.感想

この日の参加者さんは全員、統計の勉強経験あり。休憩時間には自然とその話になりました。

話題の中心は「統計検定2級って難しいよね」というお話。

これ、めちゃくちゃ分かります。

名前の響き的には“統計の入門編”っぽく扱われますが、実際に問題を見てみると範囲はかなり広く、きっちり押さえようと思うと骨が折れるんですよね。

理系でも統計が苦手な人は多いので、統計検定2級が取れたら、日本の学部卒業時点の理系トップ10%くらいの統計力はあるんじゃないかなと思います。(まあ、私が高校の指導要領に統計が入ってなかった世代だから余計そう感じるのかもですが)

私も機会があれば受けてみたい資格のひとつです。

参加者からは「そもそも統計の考え方が分からない」とか「いい教材が見つからない」といった声も。

これも“統計あるある”ですね。統計の入門書って、なぜか痒いところに手が届かないものばかり。

そしてなぜか漂う「習うより慣れろ」圧。

私も勉強を始めたころはあれこれ探しましたが、結局、いい教材が見つかるより先に“慣れ”の方がやってきました。

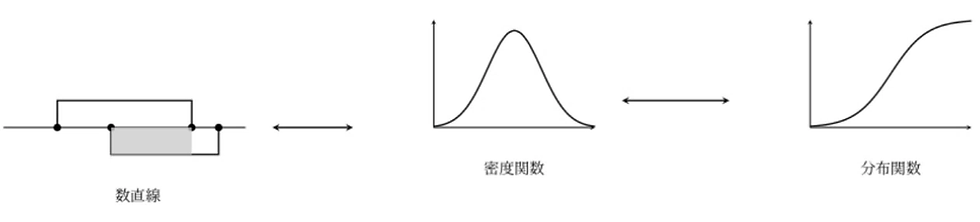

個人的には、古典的な統計学の分野は密度関数を中心に置いて、グラフ軸に着目した際は数直線的な考え方、グラフの面積に注目した場合は分布関数に落として考える頭の切り替えをしていくと見通しが良くなりました。数直線と分布関数を行き来すると棄却域なども整理がつきます。

密度関数と分布関数の考えだけだと追いきれないところもあるけど数直線の考え方も入れて思考の反復横跳びすると腑に落ちるポイントが増える印象です。

参加申込みはこちら!

参加をご希望の方は下記のリンク先から参加方法をご確認の上、お申込み下さい。

開催予定のイベントを確認されたい方は、下記のリンク先からご確認下さい。

ご質問やご相談も公式ラインで受け付けていますので、お気軽にお問合せ下さい。(24時間以内にご返信致します。)

あなたのご参加お待ちしています(*'▽')

コメント