【資格の合格体験記】統計検定2級の合格報告|Daichiさん

- tss 東京自習会

- 2025年9月10日

- 読了時間: 8分

こんにちは!

コミュニティメンバーのDaichiです。

2025年9月5日に受験した統計検2級に合格しましたので、その報告をします。

目次

学習・受験状況

受験理由

試験の感想

合格に向けて意識したこと

勉強方法で上手くいったと思ったこと

勉強方法で改善したいと思ったこと

具体的な勉強方法

試験直前にやったこと

オススメの学習アイテム・アプリ

これから受験する方へ

次にチャレンジしたいこと、取得したい資格

参加申込みはこちら!

1.学習・受験状況

資格・試験名:統計検定2級

受験日:2025年9月5日(金)

勉強時間:約100時間

勉強期間:約2,3ヶ月

受験回数:2回

受験費用:7,000円

使用教材:

勉強前の状態:統計学に関する資格は未所持の理系院卒

試験前の状態:過去問(2012~2021)をだいたい1周し、だいたい5~7割程度解けるかなって状態。

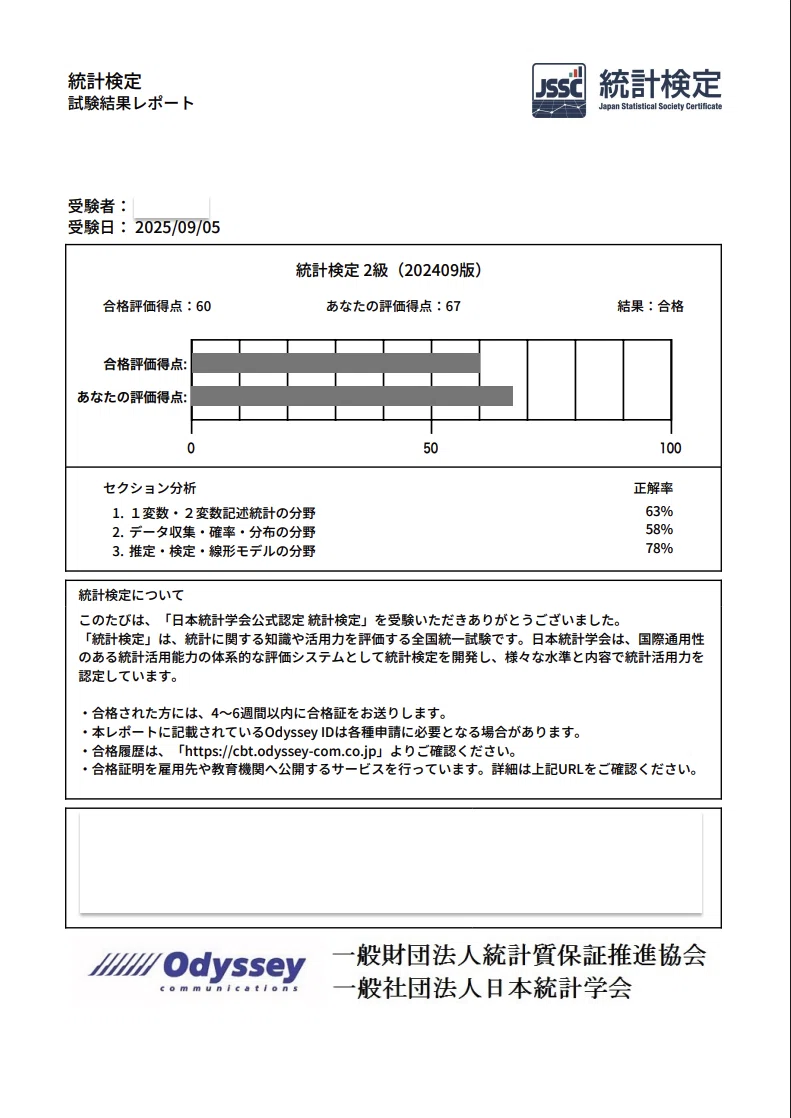

以下、合格証明です。

2.受験理由

私は業務で、バッチ処理時間やレスポンスタイムの測定、CPUやメモリ消費のモニタリングなど、インフラ寄りの作業を担当しています。業務の効率化のために生成AIを活用する中で、その背景には統計学の理論(例えば回帰分析など)が活用されていることを知り、体系的に学ぶ必要性を強く感じました。統計検定を通じて、観測データから仮説を立て検証し、結論を導く力を身につけることで、上司や関係者に根拠ある説明ができる人材を目指すとともに、将来的には業務改善や研究開発の場面でも統計的思考を活かしていきたいと考えています。

3.試験の感想

試験全体としては難しく感じましたが、これまで取り組んできた過去問での演習の成果がそのまま反映されたと実感しました。特に確率の問題は難しく、問題文から題意を満たす確率を定義するのが自分には難しく、うまく対応できませんでした。また、平均の計算で電卓の入力ミスにより時間ロスが発生し、焦る場面もありました。一方で、推定・検定・線形モデルでは78%の得点を取ることができ、最も努力した分野であったため、自分の理解度が数値として現れたと感じ、大きな収穫となりました。

4.合格に向けて意識したこと

私は合格に向けて、まず学習環境を整えることを意識しました。家では集中できないため、できるだけカフェや図書館、それこそ自習会に足を運び、気持ちを切り替えて勉強に取り組みました。また、長時間学習を維持するために25分勉強・5分休憩のサイクルを繰り返し、集中力を保つ工夫をしました。さらに、理解に時間がかかる問題や面倒な問題は無理に取り組まず、割り切って捨てることで効率を優先しました。

5.勉強方法で上手くいったと思ったこと

学習を二つのステップに分けて取り組むことを意識しました。まずは過去問を中心に解き、自分の考えを紙に書き出して言語化することで理解を深めました。 そのうえで、問題文と自分の解答を生成AIに入力し、理解が不十分な箇所や考え方が題意とずれている部分を客観的に確認しました。この繰り返しによって、弱点を効率的に補強できたことが合格につながったと感じています。

余談ですが、試験前日にGeminiを契約してこの意識を実践したためギリギリで合格できたのかなって思ってます。

6.勉強方法で改善したいと思ったこと

今回の勉強に限らないですが、4点ほど改善すべきことがあると考えています。

問題1:計画を立てていなかった。

原因1:計画を立てるのが苦手で、自分を縛られる感覚があり学習スケジュールを明確にできなかった。

原因2:計画を立てることに時間を費やしてしまい、学習時間を削ってしまうため。

改善策:簡単な週単位の計画から始め、達成できたかを振り返る仕組みを作る。

問題2:アウトプットの管理ができていなかった。

原因1:スケジュールが立っておらず、時間の見通しも余裕もなかったため。

原因2:どのように管理すれば良いか、手法が確立していないため。

改善策:アウトプットを管理するというタスクをスケジュールに組み込み、分野ごとにノートをまとめる。

問題3:理論優先で実践的な問題演習が後回しになっていた。

原因1:理論をしっかりインプットして実践(アウトプット)を踏めば、より高い学習効果が得られるだろうと、根拠なしに思っていた- 実際に問題演習をしてから理論を理解することのほうが多かった。

改善策:インプットとアプトプットの比を3:7程度で頑張る。

問題4:電卓計算の精度・効率

原因1:実践の数を踏むのが遅く、電卓計算に慣れる必要があることに気づいていなかった。

改善策:アウトプットを早い段階から実践して、その振り返りを欠かさず行うことで早期に気づけるようにする。

7.具体的な勉強方法

大体以下の順で教材をこなしていました。

統計学入門 (基礎統計学Ⅰ)・最初にインプットとして活用 ⇒行間のない式の導出は丁寧にした。

日本統計学会公式認定 統計検定 2級 公式問題集[CBT対応版] ⇒ざっと解いた・解けなかったものは説明できるようになるまで理解しようとした。

日本統計学会公式認定 統計検定 2級 公式問題集[2018〜2021年] ⇒ざっと解いて終わり

日本統計学会公式認定 統計検定2級 公式問題集[2015~2017年] ⇒自分の考えを紙に書き出して言語化して丁寧に解いた。 ⇒解けなかった、間違った箇所は改めて解く。

日本統計学会公式認定 統計検定2級 公式問題集[2012~2014年] ⇒2014年11月と2012年11月の過去問を自分の考えを紙に書き出して言語化して丁寧に解いたていました。たまに何度も間違える問題があったので、そこはメモしておいて定期的に見直すようにしました。

8.試験直前にやったこと

試験直前は、とにかく過去問を多くこなすことに集中しました。過去問の回数自体は全体として1回でしたが、理解が誤っていた箇所は、どのような理解をしていたため解けなかったのかを思い出しながら丁寧に解き直しました。間違えた問題の復習では特別な工夫は行わず、解き方や考え方を紙に書き出して言語化することに重点を置きました。また、試験直前にはカフェで勉強しましたが、空調の影響で気分が悪くなり、少し焦る場面もありました。この期間は新しい知識を詰め込むよりも、既に学んだ内容を確実に身につけることを最優先にしました。

9.オススメの学習アイテム・アプリ

以下の3点がおすすめです。

改訂版 日本統計学会公式認定 統計検定2級対応 統計学基礎 ⇒範囲を網羅しており、知識のインプットに役立った。

日本統計学会公式認定 統計検定2級 公式問題集[2012~2014年] ⇒過去問の中でも本番の雰囲気に最も近く、問題形式や難易度を掴むのに適していた私は試験前日にこの問題集が届いて、試験当日に問題を解きました、、、もっと早く買っていればよかった、、、

生成AI ⇒壁打ち相手として活用し、自分の考えの妥当性や理解不足を確認するのに役立ったちなみに私は無料版のChatgptを使っていましたが、画像を読み込ますことができるのが1日1枚のため、この際Geminiを契約しました。

10.これから受験する方へ

私が感じた、統計検定2級を取り組む上でのポイントは3つかなと思います。

1点目:統計検定2級は計算量が多く、時間が足りなくなることもあります。特に平均値や分散などの和が関係してくる計算、小数点の桁数が多い回帰直線の予測値計算では、電卓計算を正確かつ効率的に行う工夫が必要です。過去問演習では時間を意識しながら、計算手順やキー操作の最適化を試すと、本番で焦らず対応できます。

2点目:問題文に書かれた前提条件を正確に読み取り、適切な統計手法を選択することが重要です。具体的には以下です。

「二項分布に従う」とあれば、連続修正が有効

「標本比率」とあれば、標準正規分布を考える

母分散が既知か、既知でないか、(既知とはどういう状態?)によってz-検定、t-検定と手法が変わること

いくつかの水準間での値の取り方が違うかを見たい、という場合は帰無仮説をすべての水準間での平均値は1つの同じ値を取る、と設定するなど

3点目:計算を正確に行うことももちろん重要ですが、その計算結果が問題の題意に対してどのような説明や結論につながるかを理解することも同じくらい重要です。単に数字を出すだけでなく、前提条件や分布の性質を踏まえて結果を解釈し、適切な結論を導ける力が求められます。

11.次にチャレンジしたいこと、取得したい資格

今年いっぱいでチャレンジしたい資格は、まず CISSP(12月16日受験確定)です。それに向けて、CCNAも同期間中に取得したいと考えています。ネットワーク知識は CISSP の学習と関連が深く、理解を補強するのに役立つと思います。また、TOEIC も並行して学習し、さらに時間に余裕があれば 会計系の資格 の取得も目指します。

統計検定準1級は、上記の学習が一段落したタイミングで取り組む方針で、受験は来年度になりそうです。その間も、今回の経験で得た改善点を踏まえ、小さな積み重ねを意識して学習を進めていきたいと思います。

参加申込みはこちら!

参加をご希望の方は下記のリンク先から参加方法をご確認の上、お申込み下さい。

開催予定のイベントを確認されたい方は、下記のリンク先からご確認下さい。

ご質問やご相談も公式ラインで受け付けていますので、お気軽にお問合せ下さい。(24時間以内にご返信致します。)

あなたのご参加お待ちしています(*'▽')

コメント